クマ(熊)から農地を守りたい!その2

クマが電気柵を飛び越えた!? その実態は…

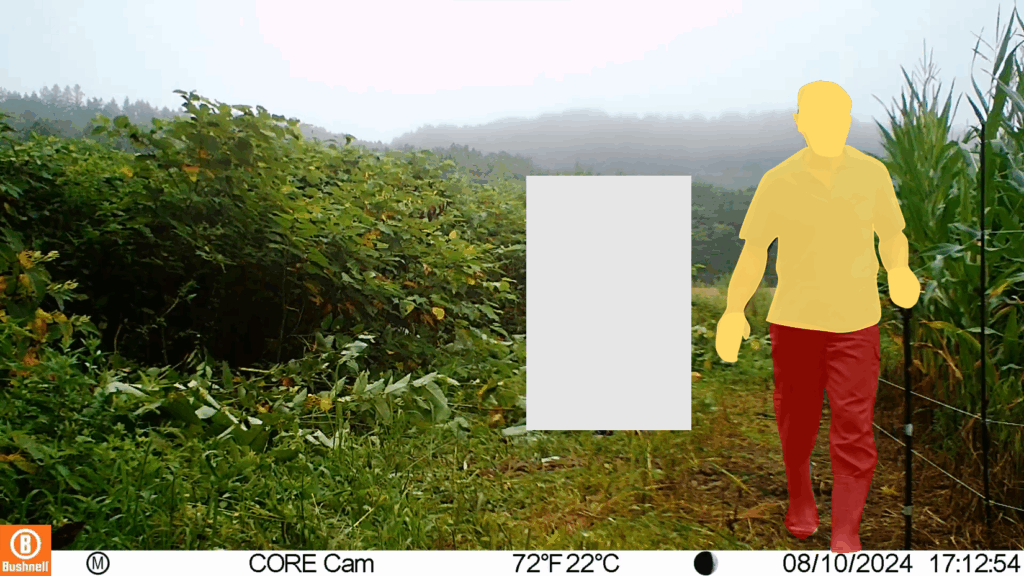

先日、ある新聞に掲載された写真です。

この写真を見て、皆さんどう思いますか?

この写真は、先日某新聞にて「電気柵を飛び越えるヒグマ2頭・・・」という記事とともに掲載されたものです。

記事には説明不十分なところはあるものの全体としてはおかしなことは書いていないのですが、写真だけ見て「電気柵なんて効かないじゃん!」等と思ってしまう人も相当数いたようです。実際、写真の元データである動画が一時YouTubeにアップされていたのですが、コメント欄には予想通り、電気柵に対するネガティブなコメントが並んでいました。★結論を急ぐ人は、ハイライト部だけお読み下さい。

「説明が不十分なところがある」と書きましたが、実は写真のクマが電気柵を飛び越えて侵入してしまったことには、記事にあるような「通電」や「弛み」の瑕疵以外のはっきりとした理由があり、見逃したのか意図的なのかわかりませんが、最も重要と思われるそのことには一切触れられていないのです。

それは、そもそもクマの侵入を防止できるような電気柵ではなかった、ということです。例えば高さ20㎝の1段張りではネズミの侵入もシカの侵入も防げないのは直感的に明らかだと思いますが、写真の電気柵はそこまでではないにしろ、それらと似たようなものだったのです。

少し詳しく説明しましょう。

電気柵のワイヤーの高さや段数には意味があります。ある程度の知能がある野生動物は最初に邪魔な電気柵に遭遇したときに、必ずといっていいほど鼻で電気柵を確認するものであり、この時に大きなショックを受けて、電気柵の心理柵的効果が生じることになります。したがって対象動物にとって邪魔な高さ(それは鼻を近づけやすい高さでもあります)に1段設置する必要があります。ヒグマで言えば、20-40㎝程度の場所に1段は欲しい感じです(ちなみにネズミだったらこの高さのワイヤーは邪魔にならず、確認もせずにワイヤーの下を悠々と通過するでしょう)。この高さに張ることで、クマが鼻で電気柵に触れてくれるのです。

では40㎝に1段張ればよいかといえばそんなことはありません。電気ショックを受けたクマであっても、どうしても中に入りたい状況になれば、多くのクマは地面との間を潜り抜けてしまうでしょう。地面との間の40㎝の隙間は、クマを完全に諦めさせるには、少々広すぎるのです。ですから、「地際からの侵入意欲を削ぐ高さ」にも1段必要ということになりますが、電気柵メーカーや研究者の多くの試験・経験から、20㎝に張れば、ほとんどの場合下からの侵入を防ぐことができることがわかっています。

ならば20㎝、40㎝の2段張りでいいかな? と思われるかも知れません。確かに、20-40㎝でも侵入を諦めるクマは多いと思います。しかし、クマの大きさ、身体能力にもバリエーションがありますし、柵の中の作物の魅力と周辺の環境(柵の周辺で食べるものがあるか)、そしてクマ自身の状態(空腹の程度、食べる必要性)、によっては、多少の痛みは覚悟しても侵入しようと試みるクマも出てくるわけで、その場合は40cmの高さを飛び越える可能性も高まります。ですから、「柵の上を飛び越える意欲を削ぐような高さ」にもワイヤーを張る必要があるのです。

同様に、ワイヤーの間を潜り抜ける意欲を削ぐワイヤー間隔、というのも必要な要素になります。

それぞれの意味をもつ高さが何cmなのかは対象動物によって異なりますが、獣害対策の主要な動物については多くの経験と研究から、信頼に値する結論が出ています。 クマ対策としては、電気柵を設置する場合は20㎝-40cm-60cm を基本とした3段張りで十分な防除効果が得られることが常識となっており、ある程度の知識があれば、2段張りでクマを防ごうとする人はまずいません。新聞記事には、電気柵を飛び越えるクマを初めて確認した旨、有識者がコメントされていますが、それは、(動画では見えにくいけれど)はっきりと見える2段のワイヤーの上、地上60㎝程度の位置にもう1段ワイヤーがあり、それを飛び越えているという前提でのコメントなのではないかと思います。

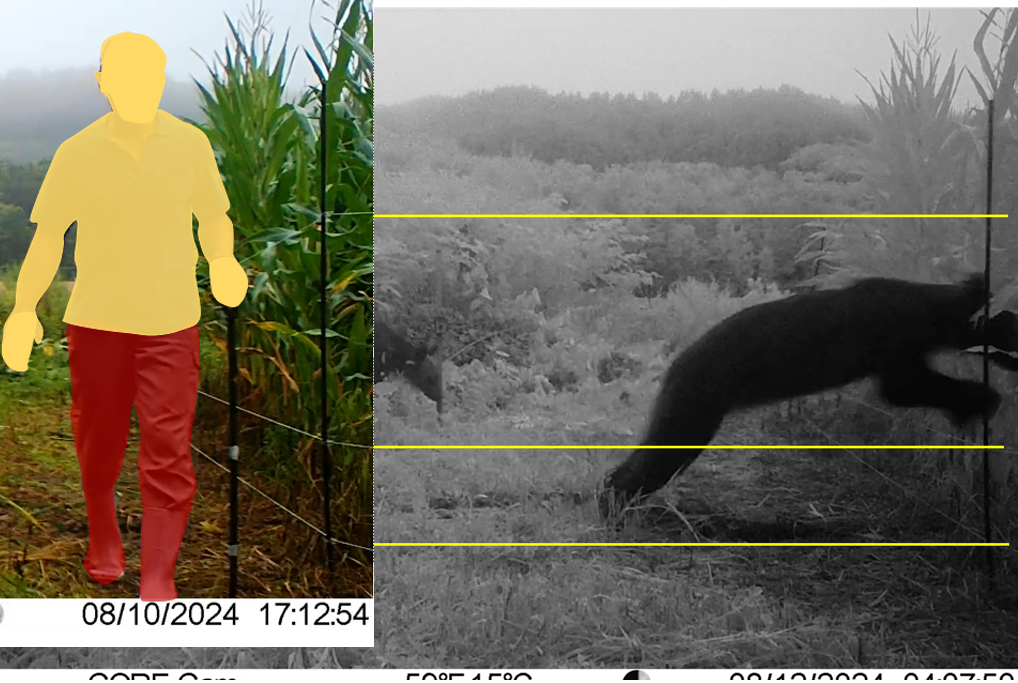

ところが実際にクマが飛び越えた柵は、そのような柵ではではなかったのです。下の写真は、新聞に掲載された写真の1コマあとの写真と、同じ場所で2日前の設置時に撮影された写真です。

3段目のワイヤーが手前の男性の肘のそばに写っているのが見えるでしょうか? 20-40―60㎝の高さにワイヤーを張る基本的なクマ対策の電気柵とはかけ離れた、極めて不適切な設置であることはこの写真だけでも明らかです。 クマがカメラをいじったのか、少し見え方が変わっていますので、この2枚を並べて比較してみたのが下の写真です。

如何でしょう?

ワイヤーの位置を黄色線で合わせてみましたが、ワイヤーの高さは下から20㎝弱、45㎝程度、115㎝程度と推定されます。このような電気柵では、クマにとっては2段張りの電気柵としか見えないでしょう。そして45㎝の高さは、クマによっては絶対に飛び越えたくない高さというには物足りません。

動画では、時間をかけて相当躊躇したうえで2段目のワイヤーを飛び越えている様子が確認できます。躊躇していることから電気柵で痛い目に合っていることが窺えますが、柵の中のコーンの魅力からすれば、45㎝程度は飛び越えるに値する価値があったということです。

もし、最上段が60㎝程度であったとすれば、突破される可能性は大幅に下がったことでしょう。それは、これまでの標準的な3段張りの実績から、60㎝はヒグマが飛び越える意欲を削ぐ高さだということを、自信を持って言えるからです。

なお、親グマが侵入したあと、子グマは更に時間をかけて親クマの後を追いますが、その時には親の数倍の時間をかけて躊躇したのちに、下から1段目と2段目の間を突破しています。つまり、子グマにとっては45㎝の高さは飛び越えたくない高さで、飛び越えるくらいならワイヤーの間を潜る方がマシ、と思ったのでしょう。あるいは、どこかを狙って飛び込んだというより、親を追いかけて目を瞑って突っ込んだ可能性もありますが、いずれにせよこの子グマだけが対象であれば、下の2段だけでも防げていた可能性が高いように思います。

記事の内容に大きな間違いはなくても、このような写真がマスコミ報道で使われてしまうことは読者・視聴者をミスリードしてしまう可能性が高く、実際にそのような声も何件は届いたため、説明させていただきました。

というわけで、この電気柵はそもそもクマ防除用の電気柵とは言えないものであって、20㎝の電気柵でネズミやシカを防ごうとするのと、質的には同じようなものだと言えます。シカが20㎝の高さを跨ぐよりは多少ハードルは高いですが、ヒグマの成獣にとって2段目の上を飛び越えることは容易に想像できるものすし、私には、「ここからお入りください」と誘っているようにすら見えるものだったのでした。

写真の畑もそうですが、デントコーン畑は農家さんから離れた山際にあることも多く、また換金作物ではなく飼料となるもので、どうしても維持管理のモチベーションは保ちにくいのも現実のようです。しかし、クマが農作物食べるということは、いずれ昨今の人里に出てきてしまうクマを生み出すことにも繋がりかねず、農家さん個人の問題にとどまりません。

メーカーとしては、メンテナンスフリーに寄せた製品開発も必要になってきますが、何か仕組みとして、維持管理されない電気柵を少なくしていくことができないか、真剣に考えていかなければならない時が来たのかも知れません。