アーバンベア対策(クマから人を守る)

Aタイプ(物理柵) Bタイプ(金網+電気柵) Cタイプ(恒久電気柵) Dタイプ(簡易電気柵)

近年、人の居住する地域にクマが侵入したというニュースは札幌や盛岡をはじめ各地から聞こえてくるようになり、アーバンベアなどと呼ばれていますが、人をクマから守る場合には、農業被害を防ぐ場合よりもレベルの高い侵入防止柵が必要であることは論を待たないでしょう。未来のアグリでは、農業被害対策としての電気柵だけでなく、公園やキャンプ場、企業敷地で人を守るための「ワンランク上のクマ対策」も手掛けております。

また、クマを人の領域に侵入させないだけではなく、万一侵入してしまったときにいかに人的被害を防ぐか、という課題もあります。

未来のアグリでは人的被害を防ぐために侵入を素早く感知することが重要と考え、人の領域にクマが侵入した場合にいち早くそれを感知し、情報を共有するするシステムを開発中です。

★未来のアグリではアーバンベア対策を支援する専門チーム「クマ対策支援チーム」を立ち上げました。クマから人を守るケースでは、クマ対策支援チームへお問合せください。>>>クマ対策支援チームのページ「クマ対策をプロがサポート」へ

《目次》

①人の生活圏へのクマの侵入を防ぐには

*防除柵と棲み分け柵

*Aタイプ クマが乗り越えることができない物理柵

*Bタイプ 物理柵+金網柵

*Cタイプ 恒久電気柵

*Dタイプ 簡易電気柵 強化版

②クマの侵入をいち早く感知したい!

①人の生活圏へのクマの侵入を防ぐ《ゾーニングの手段としての棲み分け柵》

全国各地でクマによる人的被害が激増しています。

「クマを絶滅させろ!」「クマを殺すな!」と両極端な意見も目にしますが、どちらも理念的な良し悪し以前に、現実的ではありません。

街中までクマが出没してしまうことが頻繁に起きている現状においては、クマを気にすることなく暮らせる完全な人の領域~住宅街はもちろんですが、林縁部の施設などでも学校や一般企業、公園等~と、クマの存在を常に気を付けなければならない領域をはっきりと分けること(ゾーニング)が必要ではないでしょうか?

そうであれば、農地の「防除柵」同様の仕様を流用するのではなく、「棲み分け柵」として設計されたものが必要になってくると考えます。

防除柵と棲み分け柵

「適切な資材で適切に設置された電気柵」がクマから農地を守る防除柵として極めて優秀であることには、絶対的な自信があります。

人を守る場合も、コストの制約から農地の防除柵と同等の電気柵を使うという選択肢はあり得るものですが、棲み分け柵としては機能が十分とまでは言えないことに注意しなければなりません。

それは、守るものが「農作物」ではなく「人間」である、という決定的な違いがあるからです。

電気柵は100%の防除を目指したものではなく、特に農地を守る場合には、稀に起きる「ビックリ突進(注1)」があった場合に生じるある程度の被害は織り込んでいます。

稀な現象に対応するために、今以上にコストを掛けることに価値を感じない人が多いと思われますが、それは現状の電気柵が、コストパフォーマンスの面から優れているという証でもありましょう。

しかし、人の命を守るという役割を期待される棲み分け柵では、クマの侵入防止の精度をより高めなければなりませんので、ビックリ突進も防ぎたいというのは当然要求されるべきところでしょう。棲み分け柵として求められるのは、このビックリ突進を防ぐ機能がより高い柵ということになりますが、その中でも防除機能のレベルには段階があります。

※注1 ビックリ突進とは

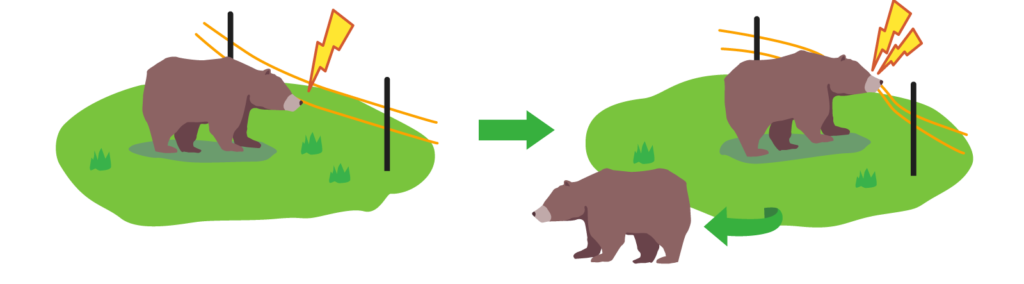

農作物を守る場合の電気柵では、細いポールとポリワイヤーを使うのが一般的ですが、このような電気柵には物理的にクマの侵入を妨げる機能はほとんどありません。

それゆえ、稀にではありますが、電気ショックでびっくりしたクマが突進して農地に侵入してしまう可能性があり、「ビックリ突進」などと言われることがあります。心理柵たる電気柵の弱点です。

「ビックリ突進」の頻度はさほど高くないので、農作物を守るための柵としては機能的にも十分満足いただけるものですし、コストや手軽さをというメリットもありますので十分な利用価値があります。しかし、人命にかかわる場面ではびっくり突進もできる限り阻止しなければならないという訳です。

【ビックリ突進のイメージ】ポリワイヤーの柵に大型動物が「ビックリ突進」をすれば、支柱を倒したり、ワイヤーを切ったりして侵入してしまうことがあります。柔軟なグラスファイバーのポールは倒されないことも多いですが、ワイヤーの弛みを誘発し、そうなれば防除機能が下がってしまいます。

コストを考えず、侵入防止という機能だけで考えれば、次のようになるでしょう。

Aタイプ:クマが乗り越えることができない物理柵(鉄板など、クマが掴めない構造の柵)

Bタイプ:物理柵+電気柵(金網柵の上部に電気柵を併用した柵)

Cタイプ:恒久型電気柵(ポリワイヤーではなく、高張力鋼線に電気を流す電気柵)

Dタイプ:簡易電気柵(防除柵として使われるポリワイヤーを使った電気柵の細部を見直ししたもの。具体的には電牧器や支柱、ワイヤーを極力強化した、4段以上の電気柵)

すこし詳しく見てみましょう。

Aタイプ:クマが乗り越えることができない物理柵(鉄板など、クマが掴めない構造の柵)

適切に設計されたものであれば、ほぼ確実に「柵を乗り越えての侵入」を防ぐことができるうえ、電気柵の助けを借りないため、B~Dに比べてメンテナンスが容易というメリットもあります。「柵を乗り越えての・・」とあえて書いたのは、柵の途切れた場所や、柵の近くの木などを伝って侵入したりする可能性は残るからで、これは他の柵でも同様なことがいえます。

このタイプの典型的な設計としては、クマが掴むことができないように上部に鉄板を使うことが考えられます。この場合、風荷重が大きくかかることになり、それに耐えうる支柱構造が必要になります。台風でも倒れないような柵にするためには、支柱の強度はもちろん、基礎も地盤条件に応じたしっかりしたものが必要になるため、地盤調査をしたうえでの構造計算もシビアなものが要求されます。

このため、設計費・資材費・施工費とも高額になってしまうのは避けられませんが、将来的に本格的なゾーニングをすることになった時には、最も有力な棲み分け柵となります。

なお、柵の下を掘って侵入されないような対策も必要になります。

電気柵による地際対策も考えられますが、メンテナンス面での優位性を放棄することになりますので、金網を垂らして強力なアンカーで固定する方法など、物理的な対応のほうがマッチします。

- クマ対策支援チームへのお問合せ bear@mdk.co.jp

Bタイプ:物理柵+電気柵(金網柵の上部に電気柵を併用した柵)

コストも含めた現実的な棲み分け柵として最も有力なのはこのタイプでしょう。

金網と電気柵の併用は、ビックリ突進を物理柵たる金網で正面から対抗し、金網を登るクマを電気柵で撃退するというものです。

電気柵の有効性は実証済みであり、ビックリ突進を金網などの物理柵で防ぎますので、漏電などの管理面が軽減されれば電気柵の弱点が補われ、人を守る柵としても極めて有効な対策になります。

フェンス下から侵入を防ぐ必要があるのはAタイプと同様です。電気柵を使うBタイプでは、地際にも電気柵を設置する方法が考えられますが、高い位置に電気柵を設置する場合には下草はさほど気にする必要が無いというメリットがあり、Aタイプ同様に物理的な対応のほうがマッチします。

*電気柵の後付け

公園であれ学校であれ企業敷地であれ、多くの場合それらの施設は立入防止柵で囲われています。ただし、金網フェンスはクマ防除柵としてはほとんど期待できず、クマが柵を乗り越えて侵入してしまいます。

しかし、金網の側面や上部に後付けで電気柵が設置することで、クマとの棲み分け柵にバージョンアップすることも可能です。

既存柵に電気柵を追加で設置する方法は色々ありますが、この時に注意すべきは、電気柵のワイヤーが金網に触れてしまった時には大きな漏電となり、電圧も大幅に低下して防除機能を失ってしまうことです。

電気柵を併用する場合には、漏電が容易に起こらない構造にする必要があり、そのためには既存のフェンスの構造を踏まえて後付けの方法を検討する必要がありますので、クマ対策支援チームまでお問合せください。

- クマ対策支援チームへのお問合せ bear@mdk.co.jp

金網と電気柵の併用の施工例

金網+電気柵は非常に有効な手段ですが、金網地際からの侵入を防ぐ手立ても必要になります。

電気柵を地際近くに設置する方法もありますが、その場合は防草シートが必須でしょう。

Cタイプ:恒久型電気柵(ポリワイヤーではなく、高張力鋼線に電気を流す電気柵)

金網の力を借りずに電気柵だけで「ビックリ突進」による侵入に対抗するには、電気柵自体にある程度の物理柵的機能を持たせることが必要です。

具体的には、ポリワイヤーではなく、引張強度の高い高張力鋼線を強く緊張した状態で使用する、というやり方です。

これを実現するためには、ワイヤー以外にもポリワイヤー電気柵とは違った資材が必要になってきます(下表参照)。

また、畑の防除ではワイヤーは3段(下から20㎝-40㎝-60㎝)で十分なコストパフォーマンスを発揮しますが、人を守る場合には4段張り(下から20㎝-40㎝-60㎝-80㎝)で設置することをおススメします。 相手は大きさや身体能力に差のある野生動物ですから、実績のある仕様よりも1ランク上の対応が望ましいからです。

資材や施工方法が一般的な電気柵とは大きく異なり、施工は直接説明会を開かないと難しいかも知れません。いずれにしましても、経験者でなければ資材の取り寄せだけではことは進まないと思われますので、クマ対策支援チームまでお問合せください。

- クマ対策支援チームへのお問合せ bear@mdk.co.jp

| 電気柵線 | φ2.5㎜程度の高張力線(#12)を使います。ポリワイヤーと比べて扱い難く、施工性が悪くなりますが、動物の突進を受け止める丈夫さがあります。 一回り細い#14などのワイヤーを使えば施工性が多少良くなりますが、ビックリ突進への対応力は下がります(Dタイプに近づく)。 |

|---|---|

| 緊張器 | ポリワイヤーでも簡易な緊張器を使うことがありますが、必須ではありませんし、わざと少し緩めに張る場合もありますが、「強化型」では必須の資材です。丈夫なワイヤーをがっつり緊張させることで、突進に備えるのです。 |

| 支柱 | 端末やコーナーの支柱には、ワイヤーを緊張することで強い力が掛かりますので、10-40㎜程度の電気柵用支柱では務まりません。Φ15㎝程度の木柱を使うのが一般的です。 φ48.6の鋼管などを使う場合には、控え柱による補強が必要になります。 一方、中間支柱はワイヤーの高さを維持するだけですので、太いものは要りません。 地中に打ち込まずワイヤーの緊張で立つようなタイプもあります。 |

| 碍子 | ワイヤーの端末に使う碍子も、緊張に耐えうる丈夫な碍子を使う必要があります。緊張器と一体化したものもあります。 |

高張力鋼線を使った強化型のイメージ

高張力線は若干の伸び率もあり、たわみながら突進を受け止めます。

もともと電撃を受けて気持ちは退散したいところでしょうし、4段の高張力線がクマの突進を一旦受け止めれば、それ以上侵入を続ける理由はありません。もちろん電気柵の心理効果はすっかり刷り込まれます。

高張力線の弱点と、そのフォロー

高張力線を4段張った場合、ビックリ突進で侵入される可能性は大幅に減りますが、弱点もあります。①上の表に記載したように資材の仕様がヘヴィーになり、施工性がポリワイヤーの柵よりもかなり悪いことと、②ワイヤーを強く緊張して設置するため、地面の細かな凹凸に対応させにくいということです。

これは「最下段20㎝は絶対キープ」というクマ柵のセオリー通りにならない場所が生じやすいことになり、放置するわけにはいきません。

そこで、高張力線4段に加え、ポリワイヤーを1段追加して、このワイヤーを凹凸に応じて適切な高さで設置します。ポリワイヤーは高張力線のように強く緊張するわけではないので、より簡易な資材で凹凸に対応させることが可能です(下イメージ図(右)参照)。

Dタイプ:簡易電気柵 強化版(防除柵として使われる一般的な電気柵をバージョンアップしたもの。)

農業被害を防ぐための電気柵として一般的なポリワイヤーを使った仕様の電気柵(簡易電気柵)を人を守る電気柵として使う場合には、ワイヤー段数、個々の資材を強化することで「ビックリ突進」の可能性を下げることができます。具体的には①4段張り以上 ②電牧器の強化 ③ポリワイヤーの強化 がその対象になります。 支柱の強化も考えられますが、その場合ビックリ突進の時に、クマの大きさ、突進の勢いによってはワイヤーの強度を超える負担が掛かる可能性があることに注意しなければなりません。杭を鋼管杭などのしっかりした杭にするのであれば、高張力線を使ったタイプBにした方が理にかなっています。

これらの強化をすれば万全、ということはなく、タイプA・B>C>D という順に防除効果が低下することは否めません。とはいえ、管理も行き届いていながらこの柵で突破されてしまうのは、かなり例外的なことです。現実として多くのキャンプ場などでは農被害対策と同じ3段張で対応している例は多いのですが、より万全に近づけるにはこれらの補強をご一考いただければと思います。

- クマ対策支援チームへのお問合せ bear@mdk.co.jp

①4段張り以上

Cタイプでもご説明したとおり、人を守る場合は4段以上にすべきだと考えます。

防除効果の観点からは段数が多いほうが良いのは間違いないところですが、コストパフォーマンスの観点から農業では3段張が主流になっており、それで十分な効果を得ています。しかし、「突破されたらマズい度」が遥かに高いアーバンベア対策では、プラス1段以上の余裕をみるべきです。

それは通常の突破態様(潜り抜ける、飛び越える)への対応を万全にするだけではなく、ビックリ突進を受け止める時にもワイヤーに掛かる負担を緩和することになります。

②電牧器の強化

あまり知られていないことですが、電牧器の能力はメーカーや機種によって非常に大きな違いがあります。

未来のアグリが販売する電牧器だけ見ても「最大出力エネルギー」の比較で言えば、最強な機種は最弱の機種の150倍もの出力を誇り、大きな機種は海外ではゾウのコントロールにすら使われることもあります。

非常に誤解が多い話なのですが、出力エネルギーは初期電圧(電気柵に繋いでいない状態での電牧器のプラスマイナス間の電圧)とは別の話です。

初期電圧は最大出力に関係なく、どんな機種でも8000~12000V程度に収まり、出力の大きな機種のほうが初期電圧は低めのことが多いくらいです。

しかし、漏電や距離延長によるワイヤー抵抗の増加などの負荷が掛かった時に、大きな違いが出てくるのです。

出力の大きな機種ほど長い距離を張ることができ、また漏電したときの電圧が低下しにくく、高電圧を維持できます。

クマ対策の場合、最大出力も余裕を持つべきです。高電圧を維持しやすいだけでなく、電撃ショックを受けた場合により大きなトラウマを植え付けることができるからです。

最大出力はジュールで表されますが、アーバンベア対策としては、4段張りで路線距離500mにつき1ジュール以上と、通常よりも1,2ランク上の電牧器をお薦め致します(電気代は微々たるものです)。

100V電源があるのであれば、電牧器本体の価格差は性能の差よりも少ないので、より強い電牧器を選択する手もあります。バッテリー電源ですと、ソーラーパネルやバッテリーで大きな価格差が生じますので、上の基準で選べば十分です。

参照ページ:電牧器

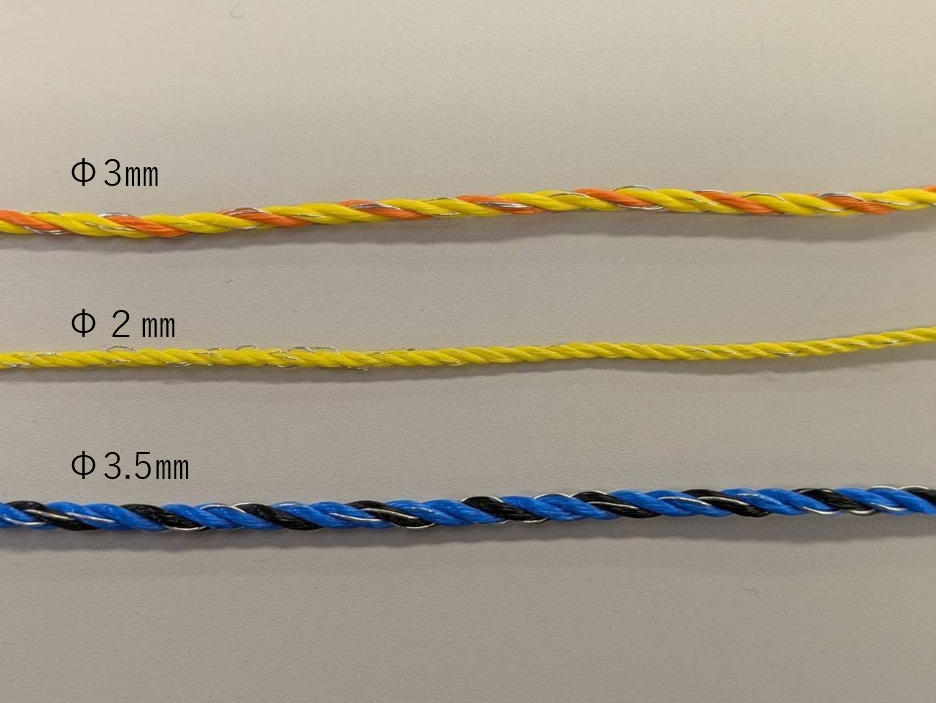

③ポリワイヤーの強化

ポリワイヤーのスペックには大きな差があることは、電牧器以上に知られていません。

未来のアグリでは、ポリワイヤーのバリエーションは業界随一で、それぞれのスペックには主張があります。

参照:電気柵線(ポリワイヤー)

ビックリ突進に対抗しなければならないアーバンベア対策では、強度を重視した選択になります。

ポリワイヤーは一般にポリエチレン樹脂と金属線が撚られた紐状のワイヤーですが、紐の線径も2㎜程度~4㎜程度までさまざまで、樹脂の密度にもよりますが太いほど強い傾向になります。上の写真(左)はいずれも未来のアグリのワイヤーで、上からφ3㎜、2㎜、3.5㎜となっており、3.5㎜が断然の強さを誇ります。

これは単に引張強度が強いだけでなく、紫外線による経年劣化も太いほど遅いことがわかっており、もともとある強度の差が、更に大きくなります。

また、撚られている金属線も、材質と太さで強度の差が大きく出ます。

ステンレス線、銅線が良く使われる素材ですが、強さは断然ステンレス線です。

銅線はワイヤーの抵抗を減らすために使われますが、ステンレス線よりも切れやすく、切れてしまえば当然抵抗が大きくなってしまいますし、悪いことに、それは外観ではわかりません。ですから、銅線はあくまで補助的なワイヤー、もしくは短命と割り切って使うワイヤーといえ、クマ対策ではステンレスをメインに使ったワイヤーが適しています。

そして、ステンレス線の太さもモノによって大きく違います。

写真(右)のむき出したステンレス線は、約0.2㎜ VS 約0.5㎜です。

強度は同じ材質であれば断面積に比例しますが、1本の断面積では6倍以上にもなります。

言うまでもなく、クマ対策に用いるべきは、太いステンレス線が撚られているワイヤーです。

未来のアグリがアーバンベア対策としてイチオシのポリワイヤーは、ブルーキングワイヤー。

ブルーキングワイヤーは、紐径が3.5㎜、金属線も直径約0.5㎜のステンレス線3本+0.3㎜のすずめっき銅線1本という仕様で、まさにクマ対策のために開発されたワイヤーです。

参照ページ:電気柵線(ポリワイヤー)

②ヒグマの侵入をいち早く感知したい!

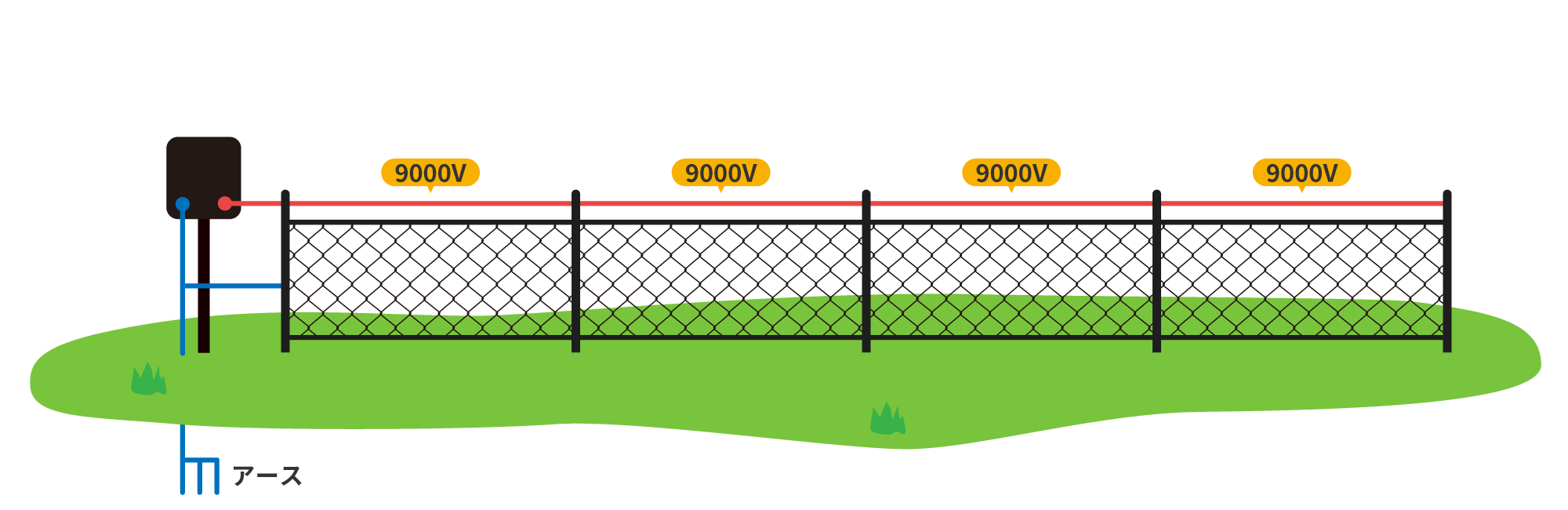

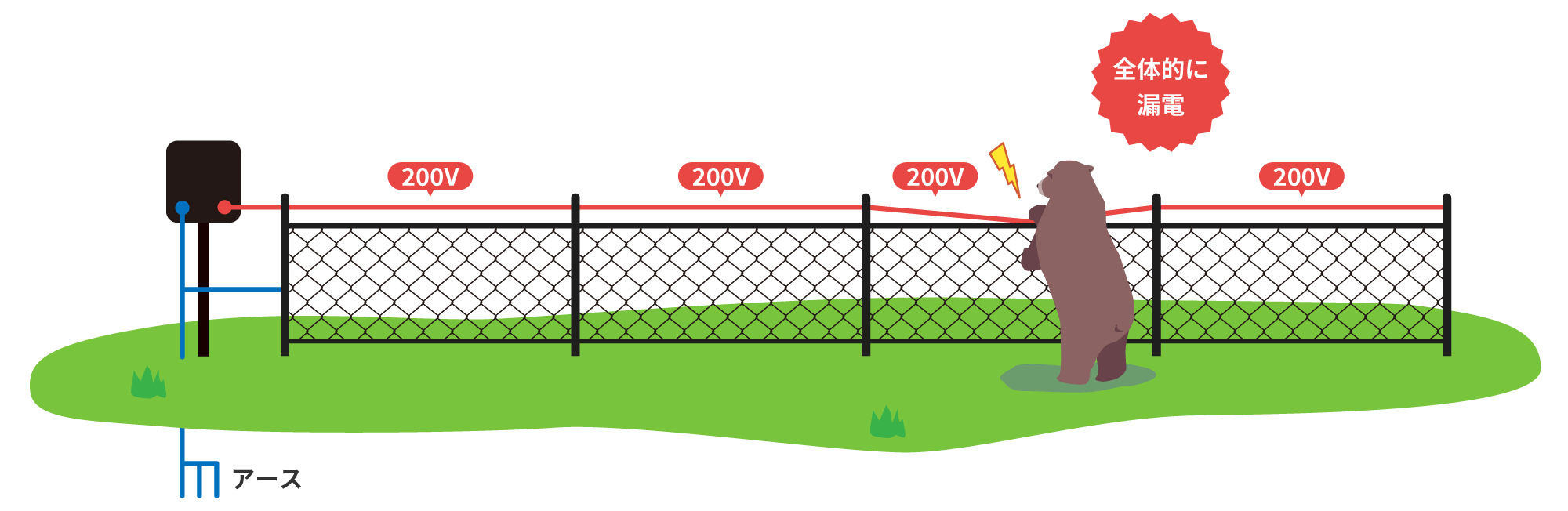

強化型電気柵のうち「金網+電気柵」のタイプは、電気柵のみに比べて漏電の可能性が大幅に減ります。しかし、電気柵を金網胴縁上に設置した場合には、万一クマが途中の電気柵をものともせず柵を乗り越えようとすれば確実に胴縁とワイヤーが接触し、大幅な漏電を引き起こすことになります。この特性を利用して、大幅な漏電をしたときにEメールで通知がなされるシステムを構築すれば、クマの侵入を早い段階で知ことができます。(仮称:クマ感知システム)

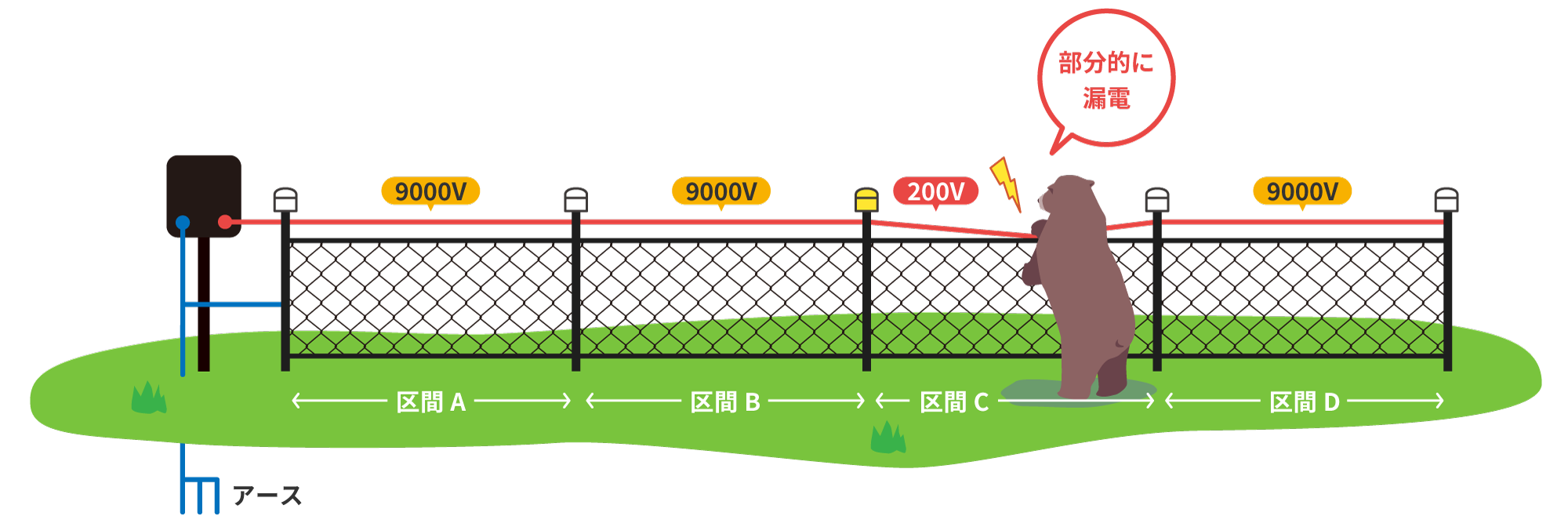

電気柵の電圧は、通常、1台の電牧器から繋がる範囲ではほぼ一定です。(イメージ図参照)上記のような感知システムを構築した場合に、漏電したことがわかってもその範囲が広ければ広いほど実用的ではなくなってしまいます。

電気柵は「一般的には」電圧は概ねどこで測っても似たような数値

漏電の無い状態

部分的に大きな漏電をした場合

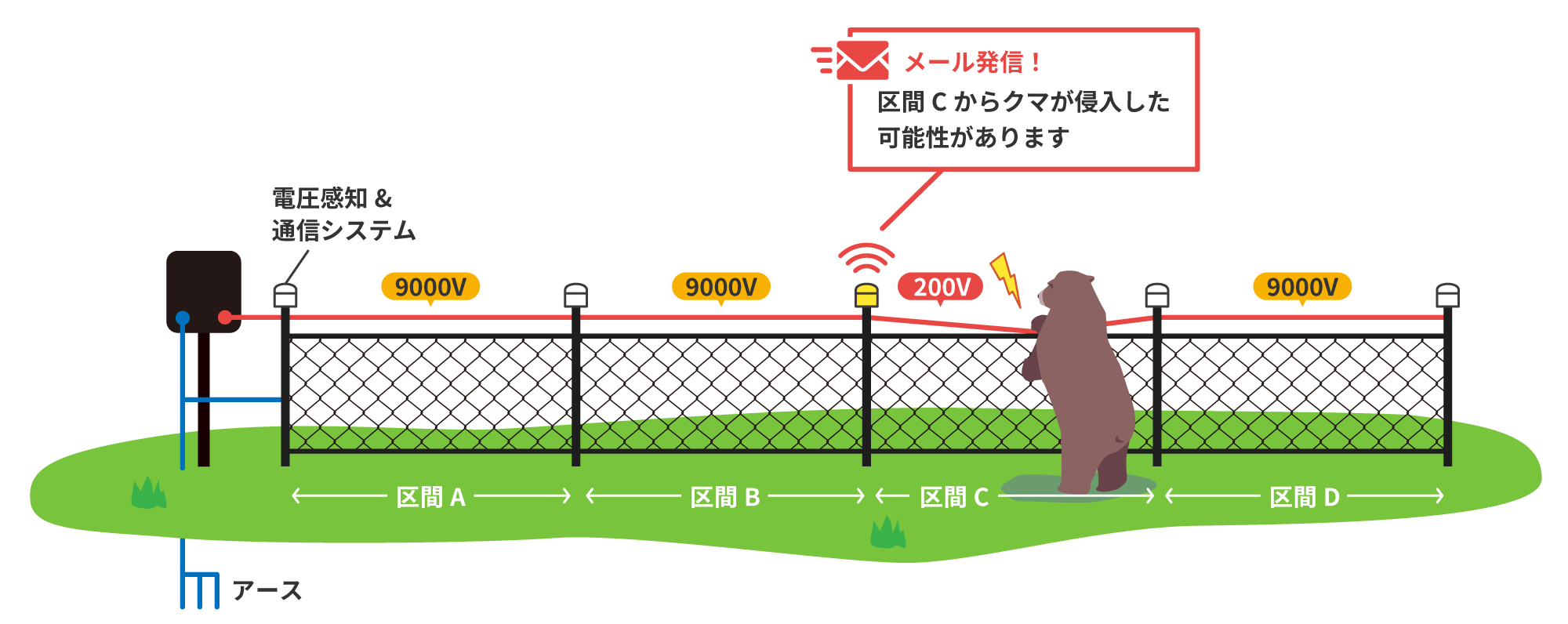

未来のアグリのクマ感知システムの場合

未来のアグリの「クマ感知システム」の場合、電牧器は1台でも、任意の指定した区間毎に固有の電圧とすることができます。

このシステムを採用した場合には、クマが侵入した箇所を狭い範囲で特定することができ、速やかに周辺住民への通知ほか、各種対応策をとることが可能になります。 (倒木等による誤作動は生じ得ますが、その場合復旧する必要もあるので、誤作動による通知メールも無意味ではありません)ヘアトラップを金網の両面に併設することで、「入ったのか?それとも出たのか?」も確認できると思われます。

クマが侵入した区間Cのみ電圧が大きく下がり、これを感知してEメールが発信されます。

区間の区切り方は任意の位置で、区間が短いほど侵入地点を特定しやすくなりますが、通信システムの数も増えます。

区間が広ければ侵入場所の特定に時間を要しますので、バランスを考えた区間設定が必要です。

- クマ対策支援チームへのお問合せ bear@mdk.co.jp